电子书下载地址

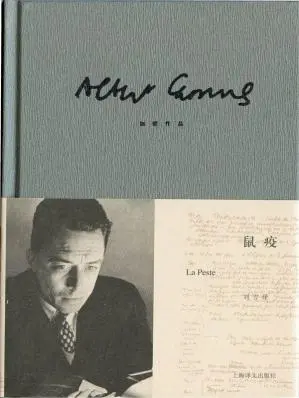

加缪作品精装版:鼠疫 (阿尔贝·加缪(Albert Camus) [阿尔贝·加缪(Albert Camus)]) .epub

内容简介

阿尔贝•加缪(1913—1960)是法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家,“存在主义”文学的大师。1957年因“热情而冷静地阐明了当代向人类良知提出的种种问题”而获诺贝尔文学奖,是有史以来最年轻的诺奖获奖作家之一。

加缪在他的小说、戏剧、随笔和论著中深刻地揭示出人在异己的世界中的孤独、个人与自身的日益异化,以及罪恶和死亡的不可避免,但他在揭示出世界的荒诞的同时却并不绝望和颓丧,他主张要在荒诞中奋起反抗,在绝望中坚持真理和正义,他为世人指出了一条基督教和马克思主义以外的自由人道主义道路。他直面惨淡人生的勇气,他“知其不可而为之”的大无畏精神使他在第二次世界大战之后不仅在法国,而且在欧洲并最终在全世界成为他那一代人的代言人和下一代人的精神导师。

作者简介

阿尔贝•加缪(1913—1960)是法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家,“存在主义”文学的大师。1957年因“热情而冷静地阐明了当代向人类良知提出的种种问题”而获诺贝尔文学奖,是有史以来最年轻的诺奖获奖作家之一。

加缪在他的小说、戏剧、随笔和论著中深刻地揭示出人在异己的世界中的孤独、个人与自身的日益异化,以及罪恶和死亡的不可避免,但他在揭示出世界的荒诞的同时却并不绝望和颓丧,他主张要在荒诞中奋起反抗,在绝望中坚持真理和正义,他为世人指出了一条基督教和马克思主义以外的自由人道主义道路。他直面惨淡人生的勇气,他“知其不可而为之”的大无畏精神使他在第二次世界大战之后不仅在法国,而且在欧洲并最终在全世界成为他那一代人的代言人和下一代人的精神导师。

读书笔记

前天有一位朋友对我说他觉得大学四年他是堕落了,我们很多人特别是那些认真生活的人都会有这种负罪感。也许在这样的和平年代,个人的生活才显得如此重要。在加缪的小说《鼠疫》中,那些身处瘟疫中的人们大概不会为这种事情烦恼,因为更大更深刻的痛苦和恐惧摄住了它们的身心和生活。

加缪是和萨特齐名的存在主义作家,两人一度过从甚密,但是后来发生分歧,分道扬镳。我对萨特不是很了解,倒是两年前读过加缪的《西西弗斯的幸福》,大家都听说过西西弗斯,那个被判处把石头滚上山的人,但是每快到山顶石头又滚回山脚下。加缪确认为必须假设西西弗斯是可能幸福的做着这件工作的,因为他的生活就是这样,不可能更坏也不可能改善,所以他能做的就是精神上的反抗和感受,在这种反抗中他通晓了荒谬生活的意义。实际上加缪在那本书里直截了当地说,既然生活本身是荒谬的,那么一切理想和追求都没有了意义,一切美好和高尚也一样,因为没有永恒也就没有必要为将来追求这些东西。我们站在荒谬生活的起点,唯一有意义的行动就是经历,所以我们不应该希望生活得更好,而是生活得更多。我对这个观点很感兴趣,加缪的存在主义其实是很积极的一种哲学,他从一种对生活的悲观否定出发,最后采取了一种积极乐观的生活姿态,和萨特的“他人即地狱”极力追求个人幸福不同。我们知道哲学家的小说往往带有强烈的思辨意味,加缪的小说里肯定会折射他的思想,在这本书里,加缪到底是什么样的观点呢?

就这本个故事而言,基本上是一个寓言,鼠疫就是荒谬生活的象征,里厄医生、朗贝尔、塔鲁、科塔尔、格朗,各自代表了不同的生活态度。在这篇文章里我想说说这些人,它们面对这种荒谬的处境,选择了怎样的方式去面对,比较完了,作者的观点就出来了。

里厄医生在很大程度上就是作者本人,一个早已对生活不抱幻想的人,所以他能始终以客观冰冷的语言来描述这场灾难。但是在实际行动上他是一个富有牺牲精神的英雄,关心公众健康,为之日夜操劳。但是就像书中所说的那样,这本书只是一份证词,他是在为一种罪行作证;“但是根据他正直的良心,他有意识地站在受害者一边。他希望跟大家。跟他同城的人们,在他们唯一的共同信念的基础上站在一起,也就是说,爱在一起,吃苦在一起,放逐在一起。”这里可以看出加缪的人道主义信念,在荒谬的生活面前,要反抗,而且要拯救大多数人的苦难。

朗贝尔面对瘟疫一直在做着个人主义的抗争,个人幸福就是他的信仰。新闻记者郎贝尔因为公事被困在这个城市,他总觉得自己是外乡人,不应该困在这里,他的情人在巴黎等着与他相会。他千方百计多方奔走,通过官方甚至偷渡的途径想逃出城去。“我并不相信英雄主义,我知道这并不难,而且我是懂得这是要死人的事。使我感兴趣的是为所爱之物而生,为所爱之物而死。”但是最后他还是选择留了下来,因为主人公里厄医生虽然对郎贝尔的举动没有表示制止,因为在这件事情上,他感到没有能力去判断哪是好的哪是坏的。但是加缪让郎贝尔通过个人的思想斗争选择了留下来,因为“不管我愿不愿意,我就是这城里的人了”灾难一旦降临,就不是个人的痛苦,而是集体的遭遇。他留了下来,选择面对鼠疫,和志愿卫生防疫组织一切工作。最后鼠疫结束、城门打开,朗贝尔却没有了鼠疫开始时那种迫切想和爱人相拥的激情,他变了,他甚至有点懒散,他感到鼠疫结束得太突然了,“朗贝尔知道他将一下子再度获得他所失去的一切,因此欢乐就会成为一种烫嘴的、无法辨别其滋味的东西。”他得花好长时间来适应生活的转折和思想的转折。

塔鲁是一个一直生活在痛苦的思想斗争中的精神上的圣徒。十七岁那年他旁听了父亲主持的一次审判,那天站在法庭上的瑟瑟发抖的被告被判处死刑,改变了他关于父亲和整个世界的看法,人们每天都在谋杀,以他们所认定的罪行判处另一些人的死刑。塔鲁觉得他们没有这样的权利,但是他没能想到更好的避免这种情况的办法,因为他同情的受害者往往也是凶手。于是他选择了自我流放,离开了富裕的家庭和光明的前程,试图找到出路。但是他很快明白,在自己满心以为是在理直气壮地与鼠疫作斗争的漫长岁月里,自己却一直是个鼠疫患者,一个谋杀的同盟者。然而他没有选择消沉也没有选择妥协。“在等待把事情弄清楚的过程中,我一丝一毫——您听见吗?——一丝一毫也不会赞成这种令人作呕的残杀。”在没有找到答案之前,他采取了这种盲目的顽固态度,以此作为对荒谬生活的反抗。“我对这世界本身来说,已毫无价值。从我放弃杀人的那时候起,我就对自己宣判了永久的流放。”世界上除了祸害者和受害者之外一无所有,那么,他决定在任何情况下都站在受害者一边,以便对损害加以限制。“在受害者当中,我至少能设法知道怎样才能达到第三种人的境界,就是说,或者安宁。”这条通往安宁的道路就是同情心。塔鲁在奥兰这个被鼠疫彻底征服的城市中,在笼罩每一个人的的恐慌中,用自己的行动回答了他对里厄医生提出的问题:一个人不信上帝,是否照样可以成为圣人?但是塔鲁就在鼠疫要结束的尾声,在城门就要打开、整个城市都在兴奋地憧憬着未来自由幸福的生活的时候,成了这场瘟疫的最后的殉葬品。我觉得加缪在这里再次强调了生活的荒谬,但是它增加了塔鲁作为一位圣者的光辉,他的生命到此达到了完美的顶点。但是对于生者,这是一次决定性的失败。就像甘道夫在已经战胜巨龙之后,龙尾忽然甩了上来,像一条鞭子一样把他卷了下去。“它宣告了一切战争的结束,但同时把和平变成了一种不治的创伤。”

再来说说科塔尔和格朗。在书中它们的话不多,我想他们代表了鼠疫中的两种普通人。一种是同谋犯,另一种是完全的受害者。科塔尔犯了罪,带着恐惧他一度自杀未遂。鼠疫的到来使他发现自己所害怕的事情由于鼠疫的到来导致的行政体制的改变而淡化了,相反,与之类似的恐惧控制了每一个人,这让他感到宽慰甚至兴奋。并不是说他相信自己不会被传染瘟疫,而是和大家一起对一件事情恐惧要比他一个人面对恐惧要轻松得多。所以他在鼠疫最猖獗的时间里反而显得异常活跃,不断出入社交场所,甚至参加了志愿防疫组织,他还走私稀缺商品,大发横财。但是在鼠疫要结束的时候,他知道一切都会恢复正常,警察会来找他,把他投进监狱,甚至处死。在确信鼠疫即将结束,他这个鼠疫同盟者的末日也即将来临,恐惧又使他回到鼠疫前的孤独状态,他疯了。他架起枪对人群疯狂射击,最后被警察制服,走上了他一直恐惧但应该走上的道路。

而格朗一直是个小人物,生活的不幸一直碾压着他。鼠疫的到来无疑是雪上加霜。但是他并没有更加苦恼。他积极加入了志愿卫生防疫组织,默默无闻、任劳任怨地工作起来。他怀着他那特有的善良愿望不假思索地用“我干”来回答一切。同时他还有自己的小小理想,就是写一部让出版商在办公室里脱帽致敬的书。这两件事情和他的本职工作一起在疫情时期占据了他全部的时间,但他了此不疲。用加缪的哲学来说就是在对荒谬生活的反抗中获得了快乐和意义。叙述者在这里说:“假如一定要在这篇故事中树立一个英雄形象的话,那么作者就得推荐这位无足轻重和甘居人后的人物。”“这将使真理恢复其本来面目,使二加二等于四,把英雄主义正好置于追求幸福的高尚要求之后而不是之前的次要地位。”他也被鼠疫侵袭过,在最紧要的关头让里厄医生读他反复推敲修改了好多月的厚厚一叠的稿纸,那上面最后形成了一句话:“在五月的一个美丽的清晨,一位苗条的女骑士跨着一匹华丽的枣骝马在花丛中穿过树林小径……”读到这句被他修改了无数遍的话时,我被感动了。然而格朗是幸运的,他活过来了,他的痊愈是疫情发展的转折点,从这里开始鼠疫开始莫名其妙的撤退了。我觉得这反映了加缪的人道主义关怀,虽然生活本身是荒谬的,没有意义和答案可循的,但是上帝不会降灾于大多数人类,所以像格朗这样的无辜者必须活下来,他在某种程度上代表着希望。

鼠疫终于结束了,城门打开,火车和轮船驶来,久别的人们又重逢。他们如痴如醉,忘却了身外还有世界存在,似乎战胜了鼠疫;它们忘却了一切痛苦,忘却了那些从同一列火车上下来而没有找到亲人的人。只有里厄医生还在一个人思考,因为只有他明白,这决不是什么胜利,医生们甚至所有人在这场战斗中都没有取得丝毫的胜利,他们的解放只是因为瘟神的自动撤离,瘟神疯狂地突然袭击城市,把所有人玩弄了一番又突然离去。即便如此,里厄医生对于鼠疫的结束还是高兴的,“只须看到这种符合人们心愿的东西存在就够了”。追求团聚的人得到了团聚,而那些超然的人,那些向往着某种连他们自己也说不清楚的东西的人,都没有找到任何符合他们心愿的东西。因为人们根本的荒谬处境并没有改变,没有人找到真正的通向光明的道路。所以在小说的最后作者再次强调这只是一篇证词,叙述当时人们曾不得不做了些什么,而且在灾难再次降临之时,“那些既当不了圣人、又不甘心慑服于灾难的淫威、把个人的痛苦置之度外、一心只想当医生的人,又一定会做些什么。”——反抗,哪里有荒谬的存在哪里就有反抗。

这部小说使加缪获得了1957年的诺贝尔文学奖,我想这与他在这部作品中流露出的看来还相对乐观和积极的倾向有关。战后的世界还沉浸在对战争和灾难的悲痛和反思之中,这部小说提供了一种在灾难中的生活态度和对灾难的一种理解,所以他得了奖。但是我看完小说有一个疑问,就是:

加缪在这里用自然灾难鼠疫来比方生活的荒谬,无疑是带有片面性的,因为在这种情况下人们还可以团结起来做出有力的抗争,但是有些(甚至是大多数)荒谬并不是外力造成的,而是别的人造成的,就如萨特说的“他人即地狱”。这时候,加缪还能坚持人道主义的关怀吗?存在主义者这时的反抗可能就是要伤害他人的,这时的反抗就是个人面对世界和全部生活的孤独抗争。在这时候,加缪还能保持这样乐观主义的姿态吗?

我想获奖的作品不一定就是一个作家最好的作品,加缪的整个思想状况我也不是很了解,但我可以肯定他最后也没有找到真正的答案,每个人都是如此。大概在这种思考和寻找的过程中,大概生命才战胜空虚,获得了一些光芒。我最近喜欢用费孝通在《乡土中国》中提到的一种观点(据他说叫做浮士德式的)来激励自己:生命的光芒只有在抗争中才能散激发出来,因此生命的意义就在于和苦难的斗争。苦难越深,生命的意义因之越深。大概在这种斗争和思考的过程中,人的能动性和创造性才得以发挥,意义才得以呈现。我找不到更好的观点来解释为何那些对这个世界早已不抱幻想的人还没有自杀,而是选择活到了今天。